Cada vez mais as pessoas nas cidades são levadas a acreditar que um ambientalismo de sacrifícios será o suficiente para reverter o colapso energértico, econômico, ecológico, social e cultural que vivemos. Menos tempo no banho, menos carne, menos viagens… Isso enquanto o agronegócio usa 80% da água do país, enquanto os produtos vegetais também estão envenenados e vem de monoculturas que degradam e enquanto a elite financeira e os governantes vivem luxuosamente comendo as melhores carnes e viajando o tempo todo. Embora essas ações sejam importantes, dentro do contexto urbano onde as pessoas tem cada vez menos autonomia sobre as necessidades mais básicas de suas vidas, elas são irrelevantes.

Nas pequenas cidades horizontais, nas áreas peri-urbanas e rurais, no entanto, se um número cada vez maior de pessoas decide viver buscando autonomia essas ações tem um poder transformador exponencial. Nesse contexto a água captada pode produzir energia e alimentos e os efluentes podem ser tratados localmente de forma descentralizada. Podemos produzir parte do nosso alimento e suprir o restante em cadeias curtas com compras diretas que apoiam a economia local. Por meio de manejos ecológicos, os animais que produzem carne, leite e derivados e fibras importantes como o couro e a lã, podem ser criados melhorando o solo, a água e a biodiversidade do território e ainda prover mais adubo orgânico para hortas e pomares agroecológicos.

Essa vida arraigada na propriedade de onde grande parte do nosso viver, cria com vizinhos e pessoas da região, uma pertença ao terrítório ao invés de a campos ideológicos. E enquanto nas cidades as pessoas seguem se polarizando e dividindo cada vez mais por políticos que não poderiam se importar menos com elas, no campo, à revelia de qual político ou partido recebeu o voto de um vizinho ou amigo, as pessoas seguem cooperando porque sabem depender umas das outras.

Enquanto nas cidades o máximo que a maioria pode fazer é focar no menor impacto, o campo pode criar vidas verdadeiramente ecológicas e abundantes. Vidas que gastam menos energia fóssil para se viabilizar e produzem mais alimentos nutritivos, mais intimidade com a natureza e mais tempo de qualidade com as pessoas amadas.

Mas esse modo de vida gera muita autonomia, descentraliza a política e distribui a governança para as pessoas comuns nas suas regiões e, por isso, vem sendo combatido pela cultura vigente há muitas décadas. Sem o êxodo rural as elites financeiras não teriam funcionários para tocar suas fábricas. E hoje, com a automação e avanço das inteligências artificiais, começamos a testemunhar o desdém das elites políticas e financeiras pelas pessoas comuns. Começam a surgir restrições na mobilidade, com as cidades prisão (chamadas de inteligente ou 15 minutos), restrições na dieta com cada vez mais produtos de baixa qualidade e até farinha de insetos para suprir a necessidade proteica e por fim, restrições em nosso poder aquisitivo e capacidade de usar o dinheiro (um símbolo para energia) para assegurar um viver digno em função da inflação e em um futuro próximo das moedas digitais completamente programáveis dos bancos centrais.

Em função de tudo isso, um número ainda tímido, mas crescente de pessoas tem buscado o viver no campo como parte das soluções que precisamos para o nosso tempo. Tem buscado uma vida mais coerente onde se pratica as soluções ao invés de só ficar denunciando tudo que está errado nas redes. Durante alguns anos dei muito pouca atenção para essas pessoas, uma vez que meu foco sempre foi o campo. Entretanto algumas pessoas próximas pediram que eu dedicasse parte do meu trabalho para auxiliar quem sonha em sair dos grandes centros urbanos. De começo, esse braço da minha atuação ficou um pouco atrofiado, mas na medida em que fui ouvindo essas pessoas e suas dificuldades, muitas memórias da minha vida começaram a supitar para as aulas, consultorias e por fim para as páginas de um livro.

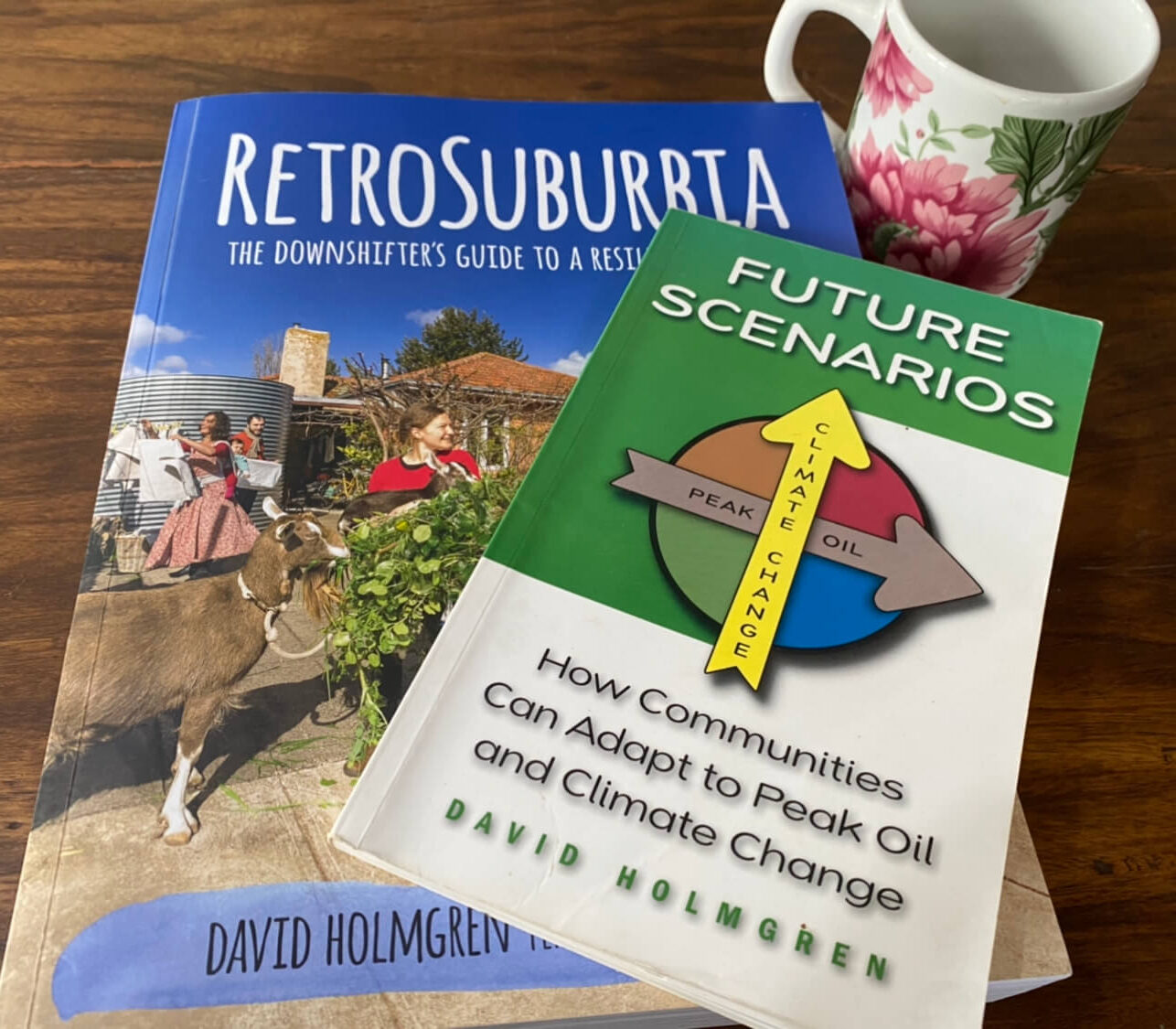

Alguns dos maiores desafios compartilhados comigo são a falta de recursos para comprar uma propriedade, a falta de segurança para migrar sozinha para o campo e, em alguns casos, a idade já avançada. Mas esses são os desafios percebidos, existem outros também muito difíceis de serem superados, que a maioria dessas pessoas ignora que existam. Entre eles a transição de uma cultura da especialização para uma de compentência generalista (Holmgren), do individualismo para a cooperação e do emprego para o empreendedorismo, para ressaltar alguns. Há também a falta de conhecimento próprio, do que realmente queremos fazer da vida além de ganhar dinheiro para sobreviver, de como, de fato, gostamos de levar os dias, os trabalhos, as relações e a conexão com a propriedade. Essa falta de conhecimento do nosso contexto único e intransferível e a cultura de ‘sobreviver’ apenas, faz com que muitos copiem soluções, estratégias e até negócios que deram certo para outras pessoas, mas que muito provavelmente, mesmo que tragam viabilidade para elas, não trarão propósito e qualidade de vida.

O livro Meu Caderno de (ida para o) Campo, então, passou a ser minha forma de amparar as pessoas que compartilham comigo a visão de que o êxodo urbano é parte importantíssima das soluções necessárias para o nosso tempo. Trago nesse trabalho muitas histórias inspiradoras da minha relação com meu avô, que precisou fazer essa transição já com quase 50 anos. Trago também muito conhecimento destilado nos meus vários anos de trabalho como planejador e consultor de propriedades rurais e algumas ferramentas de gestão e organização que julgo essenciais para viabilizar a transição, mas que depois serão ainda mais úteis no campo.

Com vistas em otimizar meu tempo de atendimento auxiliando projetos de transição, eu criei o Programa Êxodo Urbano Urgente, uma consultoria em grupo com 8 reuniões online e semanais para que as pessoas possam planejar e realizar sua transição. O Meu Caderno de (ida para o) Campo se tornou o esqueleto teórico e prático dessa consultoria e o programa por sua vez está ajudando a bancar a publicação do livro, prevista para o final desse ano.

Abaixo, um trecho do capítulo O Campo que Meu Avô Plantou em Mim. Esse capítulo compõe a primeira parte do livro, mais carregada com histórias do meu avô, o Seu Maninho, e sua busca por autonomia no campo já depois dos 50 anos de idade. Uma das melhores maneiras de apoiar a pesquisa e publicação do livro, recebendo uma cópia com dedicatória, é participar do Programa Êxodo Urbano Urgente. Outras formas de apoio, como doações e financiamento, também são bem vindas e podem ser organizadas via email.

Trecho do capítulo O Campo que Meu Avô Plantou em Mim:

Tudo que vivo e escrevo sobre o campo, deve muito aos anos de convívio que tive com meu avô durante a segunda fase da sua vida. A fase em que já com meia idade precisou recomeçar tudo do zero longe de sua terra natal. Uma fase em que por falta de recursos e excesso de desconfiança da sociedade ele buscou o máximo de autonomia possível nas principais áreas do seu viver. Eu devo a essa fase inicial desafiadora e a essa segunda metade da vida dele, muitas lições sobre como construir um viver coerente com nossos valores e em conexão com o chão que escolhemos chamar de nosso. É verdade que muitas dessas lições ainda estão sendo interiorizadas e que ele não viveu o suficiente para vê-las brotando em minha vida. Mas tudo bem, ele teria desculpado minha ‘leseira’ para me desenvolver como pessoa.

Minhas primeiras memórias da infância com ele são na primeira casa. Um barracão de madeira, com a sala e cozinha conjugadas e com duas portas opostas, uma para o leste e outra para o oeste. O chão era de barro batido e no canto ficava o fogão a lenha. Em cima do fogão, que ficava colado na parede oeste, tinha um ‘varal’ para defumar temperos, cascas de laranja, linguiças e pedaços de carne. Minha avó me colocava dentro de uma banheira de alumínio, bem no meio da sala e me ‘banhava’ usando uma caneca de metal esmaltada.

O banheiro, uma latrina profunda com uma cadeira com o acento furado no meio, era um barraquinho de madeira que ficava do lado de fora, uns poucos metros para o norte. O curral e as mangas feitos de tábuas e mourões tirados e serrados à mão na fazenda, ficavam outros tantos metros ao sul. Uma parte, baixa e torta, foi coberta usando telhas metálicas enferrujadas reaproveitadas. Não tínhamos luz elétrica, usávamos lampiões e lamparinas. A porta a leste dava para uma varanda onde ficava uma rede onde meu avô e minha mãe deitavam comigo. Ao lado da varanda ele estacionava a Kombi ‘corujinha’ branca e vermelha. Mais abaixo um pouco ele instalou uma moenda de cana e adorava fazer caldo de cana com limão espremido e gelo (que minha mãe trazia em um isopor aos finais de semana).

Durante os primeiros anos, meu avô e minha avó, já na casa dos cinquenta, trabalharam muito na cidade mais próxima para ir desenvolvendo a fazenda. Ele abriu uma lotérica e ela fazia salgados para a cantina de uma das primeiras escolas públicas de Taguatinga.

Aí veio a casa onde passei os melhores momentos da minha infância. Ela ficava no alto de um morro e um riacho circundava quase tudo, como um fosso em volta de um castelo. A mata ciliar trazia macacos, araras e tucanos para o convívio e a vista do alto conferia ao meu avô o título de nobre guardião de tudo que a vista alcançava. Do lado oeste o riacho fazia uma curva e abria formando um poço em um remanso e depois uma cachoeira de uns 5 metros caia por um canto, enquanto parte da água seguia por uma série de cascatas menores por outro. Era gostoso dormir ouvindo a cachoeira. Círculos concêntricos partiam da casa e formavam o pomar com cítricos, goiabeiras e mangueiras. No caminho para a cachoeira até a curva que abria formando o remanso ele plantou mangaba, pinha, manga, mexerica, limão capeta e jabuticaba. As árvores de maior valor no pomar, sempre plantadas mais perto da casa economizavam tempo e energia na colheita.

Na parte debaixo da cachoeira eu pesquei meu primeiro lambari. Quando levantei a varinha de bambu com dificuldade e confirmei a pesca, quase explodi de alegria. Minha mãe ficou rindo enquanto eu gritava: ‘Consegui mãe!’. Eu lembro do caminho do riacho contornando as pedras, da minha mãe sentada em uma pedra mais acima da margem, dos degraus que subíamos para receber a cascata nas costas e que antecediam a pequena corredeira que espumada depois da cachoeira, lembro do brilho do sol que passava por entre as copas refletido no vapor d’água e das borboletas azuis e pretas enormes que voavam por entre as árvores e arbustos que escalavam o grotão aprofundado pelo caminho das águas. Meu coração pulando pela boca, o corpo vibrando de excitação…

‘Calma meu filho! Aponta a vara para cima, alcança a linha e desce a mão com cuidado para não se espetar no anzol.’

‘Eu consegui mãe!’ Eu repetia.

Era um lambari pequeno, mas junto com os que minha mãe pescou eu tirei as escamas, limpei, empanei e fritei. Será que é assim que meu avô e meus primos mais velhos se sentem quando trazem peixes ou caça para casa? Eu fiquei pensando enquanto me sentia orgulhoso por ter conseguido pescar e estar preparando meu alimento.

Os três quartos da casa abriam diretamente para uma sala ampla que aos finais de semana chegava a abrigar mais de dez pessoas em colchões pelo chão. Da varanda da frente víamos morros ondulados que subiam até a chapada de cima da fazenda. Na varanda de trás, que integrava a cozinha, minha avó fazia embutidos, abatia os frangos e acessava o fogareiro do fogão a lenha. Era uma casa simples, feita com vigas de concreto e placas de gesso pré moldado, piso de cimento queimado amarelo e teto sem forro, deixando as mão francesas, vigas e terças expostas. A varanda da frente era em ‘L’ e começava na frente da porta da cozinha, corria toda a frente da casa e virava circundando a sala para o lado oeste, de onde podíamos ver o alto da copa de um jatobá que guardava o pedrado de chegada na poço da cachoeira. Esse era meu canto preferido para brincar porque ficava longe dos olhos da minha avó e eu ficava ouvindo a água.

Meu avô não podia se dar ao luxo de ter que gastar energia para abastecer a casa, até porque apesar dessa segunda casa ser bem melhor que a primeira, feita de madeira, ele não fazia ideia de quando poderíamos ter luz elétrica. O aquecimento da água da casa era feito por uma serpentina que ele instalou no fogão a lenha. A uns 500 metros ao sul da casa um espinhaço de morro corria leste-oeste. Era um morro inclinado que subíamos para levar o gado para outros piquetes. A trilha serpenteava em curvas fechadas para dar conta da subida e mesmo assim ainda era íngreme. À partir de duas nascentes incrustadas em duas grotas diferentes que escorriam para o norte desse morro, meu avô captava água que chegava por gravidade até a caixa d’água da casa. Além dessas duas fontes, usando a queda d’água da cachoeira, ele instalou uma bomba carneiro, daquelas antigas de metal que tem um formato de gota de cabeça para baixo. Às vezes, quando o nível de água do riacho estava baixo e a cachoeira não roncava muito alto, dava para ouvir a válvula da bomba estalando. Em uma seca, o Pezão e o Gasolina foram ajustar o cano de captação, que era longo, grosso e de metal e o cano passou do ponto de apoio e inclinou para cair formando um trampolim e jogando o Gasolina 5 metros para baixo nas pedras. Ele se agarrou em um tronco de árvore e desceu esfolando o peito e as costelas. Eu não vi o tombo, só as feridas por todo o tronco muito forte que ele tinha. Depois de perceber que os sobrinhos não tinham juízo para fazer a manutenção da bomba no lugar onde ela precisava funcionar, meu avô desativou a bomba. Por alguns anos o suprimento da água foi garantido por três fontes diferentes. Meu avô vivia o princípio do desenho ecológico que recomenda que cada função importante seja garantida por pelo menos três elementos diferentes décadas antes da sua difusão pelos permacultores no Brasil.

Por muito tempo vivemos sem geladeira e antes de conseguirmos instalar a luz elétrica conseguimos uma a gás que não era muito confiável. Era abaterem um frango, a cada dois dias ou um porco ou um garrote a cada poucos meses para comer. Para preservar a carne era necessário salgar e colocar no sol ou pré-fritar e colocar os pedaços em camadas cobertas por banha em latas de 20 litros. As partes menos nobres eram moídas a mão e as linguiças defumadas em cima no fogão a lenha. Todo dia bebíamos leite tirado naquela manhã. Com uma vaca leiteira meu avô sempre tirava mais leite do que precisávamos, então minha avó ou minha mãe batiam a nata para fazer manteiga e faziam um queijo minas. O soro do leite talhado para o queijo ia junto com as sobras da cozinha, da horta e do pomar para uns poucos porcos capões que eram engordados todo ano. Ao lado do pé de caixa, por fora da janela que ficava em frente a pia da cozinha, aproveitando uma sombra, meu avô improvisou um fogareiro. Ali minha avó fazia geléias em um tacho grande para aproveitar o excedente do pomar. Ali, ela também fabricava o sabão que era usado na casa usando a banha de um animal abatido e alguma essência de planta cheirosa ou medicinal. Para essas coisas que exigiam muito tempo de fogo alto, era importante ter esse fogareiro do lado de fora para não esquentar muito a casa.

A horta, sempre muito bem cuidada, ficava sempre colada na casa. Aos longos dos 25 anos que acompanhei meu avô ele teve três casas dentro da fazenda e em cada uma delas ele fazia a horta com um galinheiro do lado. O adubo das galinhas alimenta a horta e os restos da horta alimentam as galinhas. Outro princípio do desenho ecológico: fechar os ciclos de forma que o excedente de cada sistema ou elemento supra as necessidades de outro elemento ou sistema.

Em uma área mais afastada, geralmente próxima ao curral ou capril para aproveitar o esterco, ele fazia a roça. Mais ciclos fechados e um desenho de área que economizava o serviço braçal. O esterco era colhido e colocado para secar, depois era espalhado na área usando uma carroça e um cavalo pangaré branco que de tão bom para tudo, ganhou o nome de Completo. No começo o preparo da roça era feito à mão com enxadão, mas depois ele passou a alugar um trator velho com um vizinho. A roça sempre tinha milho, feijão e abóbora; um consórcio de plantas complementares conhecido entre os povos originários das américas como ‘as três irmãs’. O milho fornece suporte para o feijão, o feijão, plantado duas semanas depois, fixa nitrogênio ao solo aportando nutrientes para o milho e as ramas de abóboras cobrem o solo impedindo a exposição direta do solo ao sol e a evaporação da umidade do solo. Algumas vezes a metade da roça era plantada com mandiocas, outras as mandiocas eram plantadas ao redor da roça como quebra vento. (Manuscrito O Meu Caderno de (ida para o) Campo, por Eurico Vianna. 2025)